Вид пустых деревень заброшенных

Автор:

Владимир Гоммерштадт

Отдел (рубрика, жанр):

Гражданская лирика

Дата и время публикации:

10.03.2008, 01:26:20

Сертификат Поэзия.ру: серия

1016

№

59907

Вид пустых деревень заброшенных:

ни дымка над печной трубой

изб… с судьбой родовою сросшихся,

комиссаристый предок мой!

Что-то тёплое, детски милое,

в шепоточках травы живой —

быль-печаль с покаянной силою

пригибает к земле сырой.

Далеко — над твоею могилою

с потускневшей давно звездой

колокольные звоны унылые —

всё долдонят про вечный покой.

Ну а здесь — дальней молнии прочерки,

тишь убитой деревни пустой,

вдаль шагают подросточки-сосенки…

Здесь земля — что живёт сиротой!

Здесь платили слезой неразменною —

не помочь ни тебе, ни себе:

вековая обида за стенами —

в проклинавшей, рыдавшей избе.

Моя тётя — "старая большевичка" Лия Давыдовна Котенко, жена "героя гражданской войны" Василия Дмитриевича Котенко, расстрелянного белогвардейцами, (подпольная кличка Нюта так и осталась при ней на всю жизнь — старшая сестра многодетнейшего семейства, гордость всей семьи: ей довелось работать с Марией Ильиничной Ульяновой, с Землячкой — для всех близких: тётя Нюта) обмолвилась однажды в разговоре (при мне, ещё ребёнке в ту пору), что во времена продразвёрстки её едва не зарубила топором беременная баба…

В возрасте припозднившейся юности мне довелось пожить в брошенных деревнях северо-запада, в домах — покупавшихся тогда за такие деньги, что правильней было бы сказать: подаренных судьбой — интеллигентствующими москвичами и "питерщиками", с несколько искусственным оживлением озабоченных, реалиями отношений с Китаем. В ближних деревнях проживало исконно-местных жителей по одному, два-три, много — шесть человек, открытых общению с "реаниматорами сельской жизни", радовавшихся, что деревни, из которых и сами некоторые были родом, не то чтобы оживают — веселеют…

Как-то, выслушав рассказ о том, как вывозили чуть ли не полностью раскулаченную деревню, где мы с приятелем обосновались в добротном двухэтажном доме (внизу лабаз) из таких огромных брёвен, что под силу лишь богатырям — с крытым двором и зимней избой впридачу, я сказал в двух-трёх словах об эпизоде с тётей.

Лицо пожилой женщины… с ним что-то происходило такое, что… абсолютное безмолвие зависло над нами. Я поспешил уйти, едва не забыв купленное молоко.

Недели через полторы, в самый канун Пасхи, отправился за молоком в другую деревню, а вернувшись обнаружил по снегу лыжной палкою, нет, скорее всё-таки рукой написанное: "С Праздником!", а в незапертом, по местным канонам, доме — кулич и хлеб домашней выпечки, яйца и уж не помню ещё какую праздничную снедь. Это муж той обезмолвившей женщины — гостинец принёс — пройдя на лыжах два километра сюда и столько же обратно, дважды перейдя, всё ещё не вскрывшуюся, широкую межъозёрную реку Свидь.

Возможно что, вспоминание той Пасхи, надиктовало завершающее четверостишие другого стихотворения:

Лампада под иконой не горит,

но что-то осторожно сердце греет…

окно избы в лицо тебе глядит:

благословляет, любит, и жалеет!

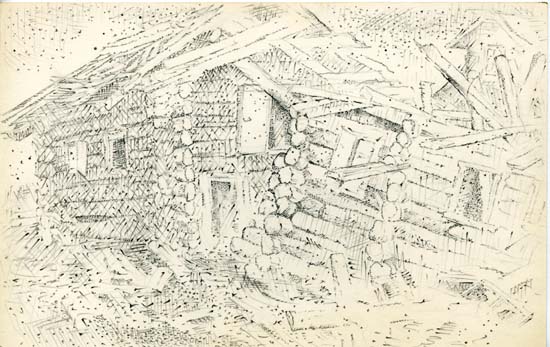

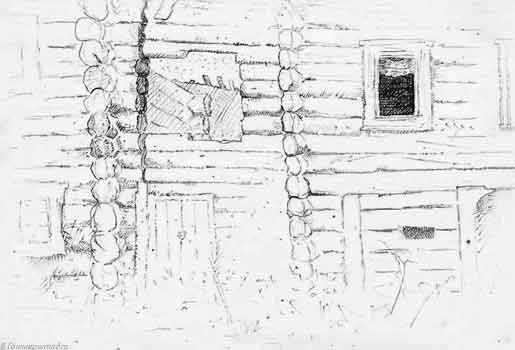

моя акварелька

* исходный вариант стиха и сохранённые комментарии

Владимир Гоммерштадт,

2008

Сертификат Поэзия.ру: серия

1016

№

59907

от

10.03.2008

1 |

3 |

3201 |

26.02.2026. 00:44:19

Произведение оценили (+):

["Геннадий Куртик"]

Произведение оценили (-):

[]

Автор

Геннадий Куртик

Дата и время:

24.11.2016, 11:54:54

Давно знаю это твое стихотворение и очень его люблю. Рисунки ему вполне соответствуют. Перекличка полная и очень глубокая, родство и стилистическое и душевное. Немножко мешает цвет, но это уже совсем придирка.

Автор

Владимир Гоммерштадт

Дата и время:

24.11.2016, 17:46:53

Можно, конечно же, попробовать, извиняюсь, "высерить", но здесь многие цвета близки по тональности, боюсь что получится маловразумительная серость.

С цветом у меня тýта вот прóблем:

(это ссылка)

по смыслу стиха картинка должна быть бесцветной,

но обесцветить Ван Вэя рука не поднимается…

)

(исходный вариант стиха)

Вид пустых деревень заброшенных —

ни дымка над печной трубой —

здесь являюсь (с тобою сросшимся,

комиссаристый предок мой).

Что-то тёплое, детски милое,

в шепоточках травы живой.

Боль-печаль с покаянной силою

пригибает к земле сырой.

Далеко, над твоею могилою,

с потускневшей давно звездой,

колокольные звоны унылые

всё долдонят про вечный покой.

Ну, а здесь — дальней молнии прочерки,

тишь убитой деревни пустой,

вдаль шагают подросточки-сосенки

по полям, по забытым тобой…

Что ж мы с памятью общею сделали!

Чем помочь мне — тебе и себе?

Это наша вина. Доболела ли —

в, нас с тобой проклинавшей, избе.

акварелька