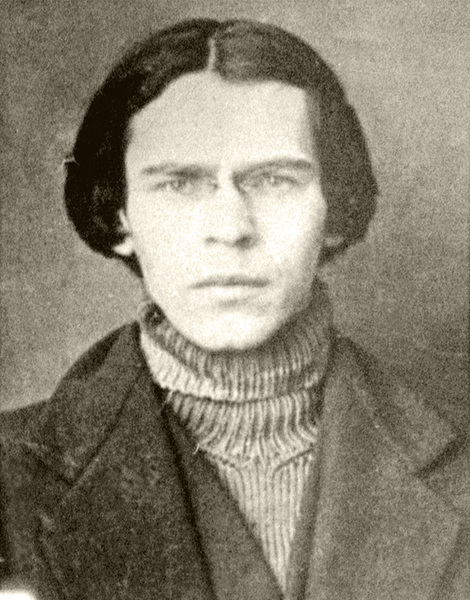

(28 мая 1886 – 14 июня 1939)

"Дай нам руку в непогоду, помоги в немой борьбе..."*

В его трудах – осколки тех времён,

и явь, и сны, младенчество и старость,

родной души и духа перезвон,

и волей упорядоченный хаос.

Трудно найти поэта, более преданного своему делу, времени, отечеству, чем Владислав Ходасевич. Однажды он сказал: «Из всех явлений мира я люблю только стихи, из всех людей – только поэтов». Он писал как об известных мастерах – Пушкине, Лермонтове, Державине, так и об оставшихся незамеченными. Известна, например, его работа о поэтессе середины XIX века графине Евдокии Петровне Ростопчиной, с которой был дружен М. Ю. Лермонтов, ценивший её стихи.

После смерти Ходасевича его творчество на десятилетия было забыто как на родине,

так и в эмиграции, где некогда его встречали с восторгом.

В последнее десятилетие творчество «литературного потомка Пушкина по тютчевской линии», как назвал его Владимир Набоков, справедливо возвращается к читателю.

Сам Ходасевич боялся, что его язык сделается мёртвым, как латынь, «и я всегда буду для немногих, и то, если меня откопают». Но благодарные потомки всё-таки «откопали» этого замечательного русского поэта.

Ходасевич – один из немногих, последний цвет, распустившийся под солнцем Пушкина, на ком ещё играет его прощальный луч, хранитель высокой, ныне отживающей традиции: относиться к поэзии как к своему духовному подвигу. Стихи Ходасевича настолько своеобразны, что, как писал поэт и критик Георгий Адамович, «под ними не нужна подпись».

В последнее время стихотворения поэта не только издавались, но и переосмысливались новыми литературными поколениями, уставшими от «наносной метафорической мути» (выражение самого В. Ходасевича).

Живший в «дни громадных потрясений», он лучше других понял, что нет ничего ценнее в жизни, чем культура. И искусство, и культура занимали его больше, чем перестройка целого мира. В искусстве он находил смысл жизни, возможность порвать «тугую плеву дней» («Ласточки», 1921).

Из всей ампирной (от Пушкина идущей) холодной ясности и строгости его поэзии у Ходасевича выделяется невероятное, фантастическое умение сотворить чудо преображения слова. Современники отмечали фирменные знаки его поэзии: кристально чистый пушкинский слог и тютчевское, космическое восприятие жизни, безупречно честное отношение к слову, отсутствие всего лишнего, декоративного, связь с благородной классической традицией. Он был пророком в стихах, предсказав России надвигающуюся тьму, одним из первых поняв, что нация, народ – это не гены, а образ жизни на земле. Эти уклад, образ жизни, культуру, достоинство русского поэта Ходасевич увёз с собой в эмиграцию:

России – пасынок, а Польше

Не знаю сам, кто Польше я,

Но, восемь томиков, не больше,

И в них вся родина моя.

Вам – под ярмо подставить выю

Иль жить в изгнании, в тоске.

А я с собой свою Россию

В дорожном увожу мешке.

(«Я родился в Москве…», 1923)

В этих ёмких биографических строках – истоки польского происхождения Ходасевича (по отцу), понятие родины, оставшейся навсегда в его сердце и памяти, трагический мотив жизни вдали от нее. Духовно он всегда был и хотел оставаться свободным, недаром на его могиле под Парижем на могильном камне написано: «Свободен всегда».

«В его трудах – осколки тех времён…»

Если говорить о временах, поэтически осмысленных и описанных Владиславом Ходасевичем, то начинать надо с XVIII века, с его книги-биографии «Державин» (1931 г.), сборника статей «О Пушкине» (1937 г.) – Ходасевич был страстным пушкинистом, а также написанной перед смертью книге воспоминаний «Некрополь» (1939 г.), где перед глазами читателей проходит целая галерея значительных поэтов и писателей Серебряного века, современников Ходасевича, определивших и основные идеи, и направления творчества – яркого и разнообразного периода в истории русской литературы.

Создавая «Некрополь», Ходасевич позволяет себе переиначить известную фразу Пушкина: вместо не очень серьёзного «нас возвышающий обман» употребляет выражение «нас возвышающая правда». Один из главных принципов, на котором он строит своё повествование о замечательных людях своей эпохи, в оценке их личности, заключается в следующем: «Замечательного человека надо учиться чтить и любить со всеми его слабостями и порой даже за самые эти слабости. Такой человек не нуждается в прикрасах. Он требует гораздо более трудного: полноты понимания».

В «Некрополе» Ходасевича мы встречаемся с Брюсовым, Гумилёвым, Белым, Блоком, Сологубом, Есениным, Горьким и некоторыми другими, менее известными, но памятными автору людьми, сыгравшими определённую роль в жизни поэта.

Если XIX век – это столпы, гиганты, на которые опиралась, на коих покоилась наша классическая литература и кто определил ее язык, формы, настрой и дух, то век двадцатый – век революционных преобразований в обществе, жизни, творчестве, вообще в искусстве и культуре – буквально пестрит именами и течениями, большими и малыми, которые росли, как грибы после дождя, исчезали, возникали в ином обличье, стараясь влиться в струю «новообразований» эпохи. Это было время возникновения очередной картины мира, озаренного всполохом революционных идей, надеждами на более гуманное и просветлённое общественное сознание.

Но благородные идеи и мысли гасли под напором революционной целесообразности, и лицо жизни и общества в то время определяли отнюдь не поэты и художники. «Рисовальщики», «документалисты» и философы жизни могли только запечатлевать и прозревать дальнейший путь человеческого сознания и порой дорогой ценой платить за свои озарения и пророчества. В этом веке мир и вместе с ним литература менялись стремительно, и шесть лет разницы в возрасте, например, между Блоком и Ходасевичем значили по тем временам очень многое, порой определяя расцвет и закат почти целой эпохи. Стихи Ходасевича, правдивые, горькие и откровенные, также ярко свидетельствуют об этом трагическом времени.

В раннем своём творчестве Ходасевич закономерно попал под влияние идей символистов, но в дальнейшем поэтическом развитии остался в стороне от всех литературных направлений и течений, был словно сам по себе – «всех станов не боец».

Вместе с Мариной Цветаевой, как он писал, «выйдя из символизма, ни к чему и ни к кому не примкнули, остались навек одинокими, "дикими"».

Чувство чужеродности в мире и непринадлежности ни к какому лагерю выражено у Ходасевича ярче, чем у кого-либо из его современников. Он не заслонялся от реальности никакой групповой философией, смотрел на мир трезво, холодно и сурово. И оттого чувство сиротства, одиночества, отверженности владело им уже в 1907 году.

Кочевий скудных дети злые,

Мы руки греем у костра…

Молчит пустыня. В даль без звука

Колючий ветер гонит прах, –

И наших песен злая скука

Язвя кривится на губах.

(Ночи, 1907)

«И явь, и сны, младенчество и старость…»

Поэтическое младенчество Владислава Ходасевича началось прежде всего со сборника стихов «Молодость» (это была пора позднего символизма).

Ранние стихи поэта позволяют говорить о том, что он прошёл выучку символиста В. Брюсова, который, не признавая поэтических озарений, считал, что вдохновение должно жёстко контролироваться знанием тайн мастерства, осознанным выбором и безупречным воплощением формы, ритма, рисунка стиха.

Юноша Ходасевич рос в атмосфере символизма. Но в литературе всегда стоял особняком. В автобиографическом фрагменте «Младенчество» (1933 г.) он пишет, что «опоздал» к расцвету символизма, «опоздал родиться». Эстетика акмеизма с отражением реальной жизни, воспеванием её радостей, любви, мужественности осталась для поэта далёкой, а футуризм был решительно неприемлем.

И всё-таки из всех литературных направлений Ходасевичу, всегда тяготевшему к классической форме стиха, ближе всего был символизм. И Андрей Белый, и Александр Блок говорили о ведомой им стихии. «Символизм и есть истинный реализм. Несомненно, если бы мы сегодня научились говорить о нереальных реальностях, самых реальных в действительности, то благодаря символистам», – говорил В. Ходасевич.

Несомненно, символизм оставил свой отпечаток на ранних стихах поэта: встречались в них и банальности, и романтические позы, воспевания роковых женщин и адских страстей:

И снова ровен стук сердец;

Кивнув, исчез недолгий пламень,

И понял я, что я – мертвец,

А ты лишь мой надгробный камень.

(Sanctus amor, 1907)

Первую свою книгу «Молодость» Ходасевич издал в 1908 г. в издательстве «Гриф». Рецензию на эту книгу он запомнил на всю жизнь, даже выучил её наизусть. Начиналась она так: «Есть такая гнусная птица гриф. Питается она падалью. Недавно эта симпатичная птичка высидела новое тухлое яйцо». Но в целом книга была встречена доброжелательно, хотя были в ней и подражательность, и почти эпигонство.

В сборнике «Счастливый домик» (1922) уже более явственно ощущается истинная манера письма Ходасевича, особенно интонационная. Рваная, рубленая ткань стиха предполагает то открытое неприятие, с которым поэт бросает в лицо времени эти слова. Отсюда и несколько ироническое, желчное звучание его стиха:

О, скука, тощий пёс, взывающий к луне!

Ты – ветер времени, свистящий в уши мне!

(Зима, 1913)

Впрочем, есть в «Счастливом домике» стихотворения и светлые, проникнутые чувством простоты и безмятежности существования. Ходасевич писал Г. Чулкову, что в «Счастливом домике» он «принял простое и малое» – и ему «поклонился». Критик В. Вейдле отмечает в книге «интимность тона, простоту реквизита, отказ от превыспренного словаря».

Первые книги Ходасевича «Молодость», «Счастливый домик» представляли собой своеобразное соединение модернистской символики и классической лирики. К этому времени у Ходасевича появилось два кумира. Он говорил: «Был Пушкин и был Блок. Всё остальное – между».

Ходасевич начал печататься в 1905 году в журналах символистов, но только 3-я книга «Путём зерна» (1920) принесла ему славу, выдвинула в число самых значительных мастеров своего времени. В. Вейдле заявлял: «Ходасевич как поэт выношен войною и рождён в дни революций». Эта формула критика была верна. Большой поэт рождался с большими событиями.

Сборник «Путём зерна» создавался в революционные 1917–1918 годы. «Поэзия не есть документ эпохи, но жива только та поэзия, которая близка к эпохе. Блок это понимал и недаром призывал слушать «музыку революции». «Не в революции дело, а в музыке времени», – утверждал поэт.

О своей эпохе писал и Ходасевич. Рано появившиеся у поэта предчувствия ожидающих Россию потрясений побудили его с оптимизмом воспринять революцию. Поначалу, увидев в ней возможность обновления народной и творческой жизни, он читает лекции в студиях пролеткульта, работает в Наркомпросе, впоследствии руководит московским отделением издательства «Всемирная литература», заведует московской Книжной палатой… Но его ожидания не сбылись. Став свидетелем разрухи, испытав голод и болезни, Ходасевич скоро понял, как затерзала, как погасила настоящую русскую литературу революция.

В стихотворении «Путём зерна», давшем название книге и ставшим камертоном всего сборника, Ходасевич пытается выразить опыт осмысления происходящих событий, поднявшись на евангельскую высоту понимания главных истин («Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрёт, то останется одно; а если умрёт, то принесёт много плода» (Ин. 12:24)).

И ты, моя страна, и ты, ее народ,

Умрешь и оживешь, пройдя сквозь этот год, –

Затем, что мудрость нам единая дана:

Всему живущему идти путём зерна.

Образ зерна становится под пером поэта ещё и символом преемственности поколений, живой связи предков и потомков, и символом страны, и символом души поэта, и олицетворением судьбы всего живого. Поэт достигает высокой притчевой простоты, лаконичности в абсолютной точности и уместности слова и цвета. Зерно – «золотое», земля – «чёрная», отчётливые краски обозначают два ценностных начала бытия.

Тема времени – одна из ключевых в книге Ходасевича. Человек – обитатель, насельник времени, которое образует его «среду обитания».

Как птица в воздухе, как рыба в океане,

Как скользкий червь в сырых пластах земли,

Как саламандра в пламени – так человек

Во времени.

(Дом, 1919–1920)

С темой времени и человека в нём связано и одно из самых больших и загадочных стихотворений поэта «Второго ноября» (1918). В нём описывается первый день после октябрьских боёв 1917 года в Москве и смятение поэта: здесь и ощущение краха гармонии, поиски нового смысла и невозможность найти его. Его разум оглушён картиной в одночасье (говоря условно) разрушенного, веками созидаемого устойчивого миропорядка.

Семь дней и семь ночей Москва металась

В огне, в бреду. Но грубый лекарь щедро

Пускал ей кровь – и, обессилев, к утру

Восьмого дня она очнулась. Люди

Повыползли из каменных подвалов

На улицы. Так, переждав ненастье,

На задний двор, к широкой луже, крысы

Опасливой выходят вереницей

И прочь бегут, когда вблизи на камень

Последняя спадает с крыши капля...

В сюжетной основе текста – два незначительных внешне, но значимых для внутреннего осмысления происшествия, которые можно назвать символическими, предвосхищающими в какой-то мере будущее. Возвращаясь от знакомых, к которым ходил узнать, живы ли они, поэт видит в полуподвальном окне столяра, в соответствии с духом новой эпохи раскрашивающего красной краской только что сделанный гроб (горькая ирония и невольное пророчество), видно, для одного из павших борцов за всеобщее счастье. Здесь же он видит мальчика, «лет четырёх бутуза», который сидит «среди Москвы, страдающей, растерзанной и падшей», – и улыбается самому себе, своей тайной мысли. Он единственный, кто выглядит в этот день счастливо и умиротворённо...

Но, заглянув ему в глаза, я понял,

Что улыбается он самому себе,

Той непостижной мысли, что родится

Под выпуклым, еще безбровым лбом,

И слушает в себе биенье сердца,

Движенье соков, рост...

Два мира: незамутнённый детский, изначально и неосознанно устремлённый к радости и познанию, и – в чьем-то фанатичном сознании – мир счастливого будущего, уже окроплённый слезами и кровью многих жертв.

В этот период Ходасевич уже зрелый мастер, выработавший свой поэтический язык, он мучительно пытается понять суть происходящих событий, его взгляд на вещи, бесстрашно точный, остаётся интонационно сдержанным и по-своему ироничным. Меняется и форма стиха: он становится в основном сюжетным, часто с заключительным финалом, кардинально меняющим весь смысл стихотворения, подчас выворачивающим его наизнанку.

В стихотворении «Обезьяна» (1919) нарочито приземлённо описывается эпизод, увиденный поэтом на улице: бесконечно долгий душный летний день, шарманщик-серб и усталая печальная обезьяна, рукопожатие которой и её проникающий в самые глубины души взгляд необычайно впечатлили поэта. В этом дружественном порыве обезьянки герой почувствовал всеобъемлющее сиротство, сострадательное понимание и глубинное чувство братства всех живых существ на земле. Но как только его посетило ощущение единства и сокровенного, идущего из глубины веков бессловесного понимания двух страдающих живых существ, – тут же, вопреки чувству любви и сострадания, начинается самое бесчеловечное, что может произойти. Это разрешается, вопреки здравому смыслу, лаконичной, почти телеграфной строкой: «В тот день была объявлена война»; утверждением непреодолимой розни и дисгармонии в том мире, который только на миг показался «хором светил и волн морских, ветров и сфер».

И в этот миг мне жизнь явилась полной,

И мнилось – хор светил и волн морских,

Ветров и сфер мне музыкой органной

Ворвался в уши, загремел, как прежде,

В иные, незапамятные дни.

И серб ушел, постукивая в бубен.

Присев ему на левое плечо,

Покачивалась мерно обезьяна,

Как на слоне индийский магараджа.

Огромное малиновое солнце,

Лишенное лучей,

В опаловом дыму висело. Изливался

Безгромный зной на чахлую пшеницу.

В тот день была объявлена война.

Тема страшного мира приобретает у Ходасевича жуткую предметность,

однако пишет он теперь отнюдь не об обыденном и повседневном. Образы сквозят страшной двойственностью, метафизической иронией.

Висел он, не качаясь,

На узком ремешке.

Свалившаяся шляпа

Чернела на песке.

В ладонь впивались ногти

На стиснутой руке...

(В Петровском парке, 1916)

Самоубийство предстаёт неприглядным и ужасающим событием, агонией. И одновременно эта физическая агония перерастает в агонию метафизическую, в последний порыв – устремление к солнцу, к востоку, в христологическую символику, которую помнит поэт. Это некое квазивознесение, левитация над миром повседневности: люди остались внизу, и словно бы некая сверхъестественная сила, а не чуть различимый ремешок удерживают мертвеца над ними. Невольно вспоминается пушкинское: «И от судеб защиты нет». Но у Ходасевича своя философия, проявляющаяся во многих его стихотворениях: смерть – освобождение, смерть – сон, даже смерть – милость. Страшный мир у поэта – не мистическая гримаса зла, а неизбывная реальность.

Четвёртая книга Ходасевича «Тяжёлая лира» (1922 г.) была последним поэтическим сборником, изданным в советской России до эмиграции. В сборнике «Путём зерна» возник, а в «Тяжёлой лире» нашел воплощение образ сквозного бытия, льющегося потоком (здесь Ходасевич очень близок к Тютчеву), просвечивающего планами: за первым реальным – дальнейшими смысловыми.

Знаменательно заглавие сборника. Обветшавший, утративший смысловую весомость поэтизм «лира», метафора стихотворства, у Ходасевича вновь приобретает вес: лира материальна, она «тяжёлая». Ходасевич провозглашает себя преемником и хранителем высокой поэтической традиции в эпоху надлома поэзии и культуры, утраты живой связи с прошлым, и нести эту неподъёмную ношу поистине тяжело. В этой ипостаси поэт подобен Сизифу – в том понимании экзистенциальной сущности происходящего, как трактовал его А. Камю («Миф о Сизифе», 1942). Лира «тяжёлая», потому что она настоящая, потому что в руках поэта она – высокое и славное бремя, нести которое нелегко.

Как прямая поэтическая декларация Ходасевичем своей роли хранителя русской поэтической традиции написано стихотворение, в котором автор утверждал укоренённость в русской культуре и вспоминал свою няню, образ которой перекликается с пушкинской Ариной Родионовной:

Она не знала сказок и не пела,

Зато всегда хранила для меня

В заветном сундуке, обитом жестью белой,

То пряник вяземский, то мятного коня…

Она меня молитвам не учила,

Но отдала мне безраздельно всё:

И материнство горькое свое,

И просто всё, что дорого ей было…

(«Не матерью, но тульскою крестьянкой…», 1917–1922)

В «Тяжёлой лире» предметная и неприглядная обыденность осязаемо контрастирует и сопрягается с пророческим визионерством, с грандиозными, космическими образами.

Но демиургический дар оттенен у Ходасевича памятью об иллюзорной природе создаваемого стихотворцем мира. В своих озарениях он всегда трезв, суров, непреклонен и горько печален. У него нет ни тени мистического, чудесного, заманчиво тайного. Всё подчинено чёткой, порой по-библейски аскетичной, с примесью разочарования и напрасных надежд логике и стиха, и своего времени.

И я творю из ничего

Твои моря, пустыни, горы,

Всю славу солнца Твоего,

Так ослепляющего взоры.

И разрушаю вдруг шутя

Всю эту пышную нелепость,

Как рушит малое дитя

Из карт построенную крепость.

(«Горит звезда, дрожит…», 1921)

Зрелый Ходасевич смотрит на вещи словно сверху, во всяком случае – извне. Безнадёжно чужой в этом мире, он и не желает в него вписываться. В стихотворении «В заседании» (1921 г.) лирический герой пытается заснуть, чтобы снова увидеть в Петровском-Разумовском (там прошло детство поэта) «пар над зеркалом пруда», – хотя бы во сне встретиться с ушедшим миром. В этом стихотворении он близок М. Лермонтову, его стихотворению «Как часто пёстрою толпою окружён…», в котором преследующая поэта дисгармония чуждого мира находит выход в своеобразном сне-мечте о счастливых днях детства в Тарханах.

Лучше спать, чем слушать речи

Злобной жизни человечьей,

Малых правд пустую прю.

Все я знаю, все я вижу –

Лучше сном к себе приближу

Неизвестную зарю.

А уж если сны приснятся,

То пускай в них повторятся

Детства давние года:

Снег на дворике московском

Иль – в Петровском-Разумовском

Пар над зеркалом пруда.

В эмигрантской среде Ходасевич долгое время ощущал себя таким же чужаком, как на оставленной родине. Тем не менее он постоянно в работе – по сохранению и умножению богатейшего литературного наследия прошлого и настоящего России: работает с молодыми поэтами эмиграции, выступая в роли критика, пишет статьи о литературе русского зарубежья, составляет книгу мемуаров «Некрополь», без которой, как утверждают специалисты, были бы затруднены исследования русской литературы Серебряного века.

Вот что говорил Ходасевич об эмигрантской поэзии: «Сегодняшнее положение поэзии тяжко. Конечно, поэзия и есть восторг. Здесь же у нас восторга мало, потому что нет действия. Молодая эмигрантская поэзия всё жалуется на скуку – это потому, что она не дома, живёт в чужом месте, она очутилась вне пространства – а потому и вне времени. Дело эмигрантской поэзии по внешности очень неблагодарное, потому что кажется консервативным. Большевики стремятся к изничтожению духовного строя, присущего русской литературе. Задача эмигрантской литературы – сохранить этот строй. Эта задача столь же литературная, как и политическая. Требовать, чтобы эмигрантские поэты писали стихи на политические темы, – конечно, вздор. Но должно требовать, чтобы их творчество имело русское лицо. Нерусской поэзии нет и не будет места ни в русской литературе, ни в самой будущей России. Роль эмигрантской литературы – соединить прежнее с будущим. Надо, чтобы наше поэтическое прошлое стало нашим настоящим и – в новой форме – будущим…»

Так мог рассуждать только истинный поэт и патриот своей родины.

Тема «сумерек» Европы, переживающей крушение культурной цивилизации, создававшейся веками, а вслед за этим – агрессию пошлости и обезличенности, главенствует в поэзии Ходасевича эмигрантского периода. Стихи последнего сборника стихов поэта «Европейская ночь» (1927) окрашены в мрачные тона, в них господствует даже не проза, а низ и подполье жизни. Ходасевич пытается проникнуть в «чужую жизнь», жизнь «маленького человека» Европы, но глухая стена непонимания, символизирующая не социальную, а общую бессмысленность жизни отторгает поэта. «Европейская ночь» – опыт дыхания в безвоздушном пространстве, стихи, написанные уже без расчёта на аудиторию, на отклик, на сотворчество. Это было для Ходасевича тем более невыносимо, что из России он уезжал признанным поэтом и признание пришло к нему с опозданием, как раз накануне отъезда. Уезжал в зените славы, твёрдо надеясь вернуться, но уже через год понял, что возвращаться будет некуда. Это ощущение лучше всего передано Мариной Цветаевой: «… можно ли вернуться в дом, который – срыт?».

Вот это положение между двумя жерновами, между Сциллой и Харибдой своего времени болезненно отзывалось в душе поэта, рождая настроения безысходности, безвыходности жизни и творчества.

В голодной и нищей России – в её живой литературной среде – была музыка. Здесь, в Европе, музыки не было. В Европе царила ночь. Разочарование и отчаяние были ещё очевиднее. Если в России пусть на какое-то время могло померещиться, что «небо будущим беременно», то в Европе надежд никаких не было – полный мрак, в котором речь звучит без отклика...

Муза Ходасевича сочувствует всем несчастным, обездоленным, обречённым – он и сам один из них. В стихах «Европейской ночи» не случайно появляется слепой, на бельмах которого отражается «всё, чего не видит он» (Слепой, 1923). Слепота – ключевой образ цикла: людям не дано понять, почувствовать, просто увидеть то, что только и составляет для поэта единственную реальность.

Палкой щупая дорогу,

Бродит наугад слепой,

Осторожно ставит ногу

И бормочет сам с собой.

А на бельмах у слепого

Целый мир отображен:

Дом, лужок, забор, корова,

Клочья неба голубого –

Все, чего не видит он.

Иногда поэт делает отчаянные попытки вернуть людям, что несчастны и слепы, истинный взгляд на вещи, но со стороны всё это выглядит по меньшей мере странным и не принимается ни их сердцем, ни рассудком тех, кто ограничен узким пространством личной жизни и не желает ничего другого.

…Я – чающий и говорящий.

Заумно, может быть, поет

Лишь ангел, Богу предстоящий, –

Да Бога не узревший скот

Мычит заумно и ревет.

А я – не ангел осиянный,

Не лютый змий, не глупый бык.

Люблю из рода в род мне данный

Мой человеческий язык:

Его суровую свободу,

Его извилистый закон...

О, если б мой предсмертный стон

Облечь в отчетливую оду!

(«Жив Бог! Умен, а не заумен…», 1923)

В 1923 году Ходасевич пишет пророческое стихотворение «Встаю расслабленный с постели…» – о том, как сквозь его сознание всю ночь летят «колючих радио лучи».

В хаосе тёмных видений он ловит предвестие мировой катастрофы: те, кому эта катастрофа грозит, сами не знают, в какой тупик летит их жизнь:

Хожу – и в ужасе внимаю

Шум, не внимаемый никем.

Руками уши зажимаю –

Всё тот же звук! А между тем...

О, если бы вы знали сами,

Европы темные сыны,

Какими вы еще лучами

Неощутимо пронзены!

«Родной души и духа перезвон…»

По подсчётам Ю.И. Левина, «душа» – самое частое слово в сборнике «Тяжёлая лира». «Главное отличительное свойство души у Ходасевича – её автономное, самостоятельное, независимое не только от тела, но вообще от «Я» существование. У Ходасевича полное разделение души и «Я»: душа сильна и свободна, и трагедия – не в душевно-духовной немощи «Я», а в жалкой телесной оболочке, от которой душа свободна, в то время как «Я» с этой оболочкой нераздельно сращено. Ближе всего концепция души, как она представлена в «Тяжёлой лире», первобытно-анимистическому представлению о душе как «двойнике» человека, способном отделяться от него (во сне, в обмороке, после смерти). Религиозно-философское преломление этого архетипа, иногда очень близкое концепции Ходасевича, можно найти в христианской мистической традиции, например, у Бернарда Клервосского с его представлением о духе, выходящем из себя и погружающемся в океан бесконечной истины, Гуго Сен-Викторского (душа возвышается над самой собой и тонет в океане божественного света), Франциска Сальского и т.д., но наиболее развёрнуто – у Майстера Экхарта». (Левин Ю.И. О поэзии Ходасевича // Избранные труды. Поэтика. Семиотика. – М., 1998).

Пожалуй, самой нежной, единственной и ничем не замутнённой остается любовь поэта к своей Психее, она есть «сосуд непрочный, некрасивый, но драгоценный…» (К Психее, 1920).

Но душа ограничена собою, чужда миру и даже её обладателю: «И от беды моей не больно ей, и ей невнятен стон моих страстей…» (Душа, 1921). «Дар тайнослышанья тяжёлый» ей не под силу («Психея, бедная моя…», 1921), и с сожалением и любовью он констатирует:

Только ощущеньем кручи

Ты еще трепещешь вся –

Легкая моя, падучая,

Милая душа моя!

(«Так бывает почему-то…», 1920)

В душе спит дух, но он ещё не рождён. Поэт ощущает в себе присутствие этого начала, соединяющего его с жизнью и миром. Он, изнемогая, живёт в ожидании этой благодати, преображения своей души.

И не понять мне бедным слухом,

И косным не постичь умом,

Каким она там будет духом,

В каком раю, в аду каком.

(Элегия, 1921)

Однако благодать не даётся даром, дух рождается в преодолении, человек в этом стремлении иногда осуждён на гибель и должен быть готов к этому. За редким исключением, гибель – преображение души – есть и реальная смерть человека.

Но порой и смерть не представляется ему выходом, она лишь новое и жесточайшее испытание, последний искус. И искус этот он принимает, не ища спасения. Поэзия ведёт к смерти и лишь сквозь смерть – к подлинному рождению. В этом онтологическая правда для Ходасевича.

Пока вся кровь не выступит из пор,

Пока не выплачешь земные очи –

Не станешь духом. Жди, смотря в упор,

Как брызжет свет, не застилая ночи.

(Ласточки, 1921)

«И волей упорядоченный хаос…»

В неравной борьбе со своей судьбой, жизненными обстоятельствами суровый и непреклонный характер поэта, творческая воля, не позволявшая ему изменить своему пути в литературе, давали силы, поддерживали его дух порой в невыносимые периоды жизни. А еще – творческое озарение, особенное вдохновение, которое являлось ему в форме своеобразной музыки, возвращая поэта в родную для него стихию.

Душа поэта плачет над кровавым распадом привычного мира, над разрушением морали и культуры. Но поскольку поэт следует «путём зерна», то есть принимает жизнь как нечто не зависящее от его желаний, определенное внутренней, природной силой самой жизни, он во всём пытается увидеть высший замысел. Он не протестует и не отрекается от Бога. У него и раньше не было идеально-созерцательного взгляда на жизнь и людей. Он, как и Блок, полагает, что в грянувшей буре должен быть высший, очистительный смысл. Над гнетущей картиной окружающего мира звучит музыка его души.

Эту музыку совсем уж ясно слышит герой стихотворения Ходасевича, когда колет дрова. Занятие столь прозаическое, столь естественное для тех лет, что услышать в нём какую-то особую музыку можно было лишь увидев в разрухе – некий таинственный Божий промысл, свою, особенную логику. Эта музыка преодолевает хаос, а иной раз и в самом

хаосе обнаруживает смысл и соразмерность.

…И бедный мой Сергей Иваныч снова

Перестаёт колоть. Он ничего не слышит,

Но мне мешать не хочет и досады

Старается не выказать. Забавно:

Стоит он посреди двора, боясь нарушить

Неслышную симфонию. И жалко

Мне наконец становится его.

Я объявляю: "Кончилось!" Мы снова

За топоры беремся. Тук! Тук! Тук! А небо

Такое же высокое, и так же

В нем ангелы пернатые сияют.

«Музыка» (1920).

Пернатые ангелы, сияющие в морозном небе, – вот правда страдания, открывшаяся поэту, и с высоты этой Божественной музыки он жалеет тех, кто её не слышит.

Поэзия Ходасевича закономерно начинает тяготеть к классическим традициям, к пушкинской ясности, к которой поэт пробился наконец через все символические туманы. Теперь, в противовес зыбкости и неточности поэтических «красот» прежних творческих поисков, возникает техническое пристрастие «к прозе в жизни и в стихах».

И каждый стих гоня сквозь прозу,

Вывихивая каждую строку,

Привил-таки классическую розу

К советскому дичку.

(Петербург, 1925)

В стихотворении «Баллада» (1921) скучная и неприглядная действительность, сдавливающая, сужающая мир поэта, внезапно, под влиянием вдохновения, выраженного в своеобразной музыке, позволяет поэту выпрямиться в полный рост, достигая пророческой силы, воплощённой в поистине космических образах. Однообразная, тоскливая обыденность исчезает, и внешним выражением вдохновения становится странное медиумическое качание, немного смешное в своём однообразии. Но Ходасевич не боится непоэтических деталей и образов, часто придавая им высокий ценностный ореол:

И я начинаю качаться,

Колени обнявши свои,

И вдруг начинаю стихами

С собой говорить в забытьи.

Музыка, первозданная стихия ещё не оформившегося слова (мотив романтический и символистский), преображает лирического героя:

Бессвязные, страстные речи!

Нельзя в них понять ничего,

Но звуки правдивее смысла,

и слово сильнее всего.

И музыка, музыка, музыка

Вплетается в пенье моё,

И узкое, узкое, узкое

Пронзает меня лезвиё.

Приход вдохновения метафоризируется как рана, нанесённая лезвием, – ибо высшая сила должна пронзить косную плоть. Преображение величественно и пророчески грандиозно:

Я сам над собой вырастаю,

Над мёртвым встаю бытием,

Стопами в подземное пламя,

В текучие звёзды челом.

Манифест поздней поэзии Ходасевича – звук правдивее смысла. Поэт уверен, что музыка стиха важнее, значимее, достовернее его грубого одномерного смысла.

Очень богато в этот период оркестрованы стихи Ходасевича. В них много воздуха, много гласных, есть чёткий и лёгкий ритм освобождённого духа, свойственный человеку, «в Божьи бездны соскользнувшего». Не о чем печалиться, не о ком страдать, нечего жалеть. Слова самые простые, но звук музыкальный, чистый и лёгкий. О вещах невыносимых, немыслимых поэт говорит спокойно, даже с какой-то радостью, как будто заглянул уже за окраину бытия и слышит музыку иных, запредельных сфер:

Ни жить, ни петь почти не стоит:

В непрочной грубости живем.

Портной тачает, плотник строит:

Швы расползутся, рухнет дом.

И лишь порой сквозь это тленье

Вдруг умиленно слышу я

В нем заключенное биенье

Совсем иного бытия.

Так, провожая жизни скуку,

Любовно женщина кладет

Свою взволнованную руку

На грузно пухнущий живот.

(«Ни жить, ни петь почти не стоит…», 1922)

Как и в книге «Путём зерна», здесь не только символ живой и естественной связи с корнями, но и символический образ эпохи, вынашивающей будущее.

Некоторые особенности творчества Владислава Ходасевича поразительно смыкаются с художественным осмыслением действительности недооценённого как в своё время, так и позднее, оригинальнейшего по своей творческой манере и идеям Леонида Андреева: это и психологизм, и провидческий характер произведений, и отражение в творчестве онтологического и духовного хаоса жизни, который неотступно следовал за этими художниками и в конце концов привёл их к духовному одиночеству, «к провалу черного окна…, в сырую ночь, в осенний ливень.» (А. Блок «Памяти Л. Андреева»).

Долгое время, в течение нескольких десятилетий, Андреев, как и Ходасевич, был отлучён от русского читателя. Манера письма их, конечно, различна. Суховатый, точный, экономный в словах, рассудочный Ходасевич с его классической формой стиха и избыточный во всём, склонный к гиперболизации, нагромождению одних метафор на другие – Андреев. Но спаянность творчества и судьбы, философии и жизни, некий «мистический знак» (В. Ходасевич) объединяют писателя и поэта.

Вечный Свет, о котором говорил Ходасевич своим читателям, горел и в душе романтика, уповавшего на нравственное возрождение человека, Леонида Андреева. Поэт Владимир Смоленский в своем посвящении Ходасевичу, вспоминая путь зерна поэта, сравнивает его с колосом, проросшим на камнях:

Чуть слышно сквозь мечту и бред

Им говоришь про Вечный Свет,

Простой, как эта жизнь земная.

Ходасевич и Андреев жили почти в один и тот же период глубоких перемен в социальном, историческом устройстве России. И поэт, и писатель понимали, что «революция столь же малоудовлетворительный способ разрешать человеческие проблемы, как и война», но верили в благородство, добро, красоту, хотя их произведения зачастую – о мрачном и трагическом. «Красный гроб» Ходасевича (стихотворение «Второго ноября) и «красный смех» Андреева из одноимённого рассказа писателя о войне стали для читателя символом дисгармонии мира, вселенского хаоса, который сумели почувствовать и воплотить в своём творчестве эти великие художники слова, обладающие даром провидения и «тайнослышания».

Бессмертник

Посвящается В.Ф. Ходасевичу

Хотя он вовсе не безвременник,

его явленье иногда

в пылу всеобщего цветения

тревожит поздние года.

Когда весна льняное кружево

ткёт по оврагам и лесам

и весь ты – тишина и слушанье,

к тебе всегда придёт он сам.

О чём-то тайно вопрошающий,

то ли виденье, то ль испуг,

он на заброшенном пожарище

воспоминаний сладкий звук.

Нет, не зовите иммортелями

его собратьев грустный ряд –

они незримыми метелями

над русской памятью пылят.

Средь травяного велеречия,

в ряду склонившихся берёз,

он поднял вверх сухие венчики

своих незримых миру слёз.

Он знак земного примирения,

он знает все свои права,

его уход, его рождение

скрывает буйная трава.

* Строка из стихотворения Блока «Пушкинскому дому».

Вера Тугова

Владислав Ходасевич

"И небом невозбранно дышит почти свободная душа..."

* * *

Века, прошедшие над миром,

Протяжным голосом теней

Еще взывают к нашим лирам

Из-за стигийских камышей.

И мы, заслышав стон и скрежет,

Ступаем на Орфеев путь,

И наш напев, как солнце, нежит

Их остывающую грудь.

Былых волнений воскреситель,

Несет теням любой из нас

В их безутешную обитель

Свой упоительный рассказ.

В беззвездном сумраке Эреба,

Вокруг певца сплотясь тесней,

Родное вспоминает небо

Хор воздыхающих теней.

Но горе! мы порой дерзаем

Всё то в напевы лир влагать,

Чем собственный наш век терзаем,

На чем легла его печать.

И тени слушают недвижно,

Подняв углы высоких плеч,

И мертвым предкам непостижна

Потомков суетная речь.

Конец 1912

* * *

В заботах каждого дня

Живу, – а душа под спудом

Каким-то пламенным чудом

Живет помимо меня.

И часто, спеша к трамваю

Иль над книгой лицо склоня,

Вдруг слышу ропот огня –

И глаза закрываю.

14 декабря 1916 – 7 января 1917

Акробат

Надпись к силуэту

От крыши до крыши протянут канат.

Легко и спокойно идет акробат.

В руках его – палка, он весь – как весы,

А зрители снизу задрали носы.

Толкаются, шепчут: «Сейчас упадет!» –

И каждый чего-то взволнованно ждет.

Направо – старушка глядит из окна,

Налево – гуляка с бокалом вина.

Но небо прозрачно, и прочен канат.

Легко и спокойно идет акробат.

А если, сорвавшись, фигляр упадет

И, охнув, закрестится лживый народ, –

Поэт, проходи с безучастным лицом:

Ты сам не таким ли живешь ремеслом?

1913, 1921

В Петровском парке

Висел он, не качаясь,

На узком ремешке.

Свалившаяся шляпа

Чернела на песке.

В ладонь впивались ногти

На стиснутой руке.

А солнце восходило,

Стремя к полудню бег,

И, перед этим солнцем

Не опуская век,

Был высоко приподнят

На воздух человек.

И зорко, зорко, зорко

Смотрел он на восток.

Внизу столпились люди

В притихнувший кружок.

И был почти невидим

Тот узкий ремешок.

27 ноября 1916

Путём зерна

Проходит сеятель по ровным бороздам.

Отец его и дед по тем же шли путям.

Сверкает золотом в его руке зерно,

Но в землю черную оно упасть должно.

И там, где червь слепой прокладывает ход,

Оно в заветный срок умрет и прорастет.

Так и душа моя идет путём зерна:

Сойдя во мрак, умрет – и оживет она.

И ты, моя страна, и ты, ее народ,

Умрешь и оживешь, пройдя сквозь этот год, –

Затем, что мудрость нам единая дана:

Всему живущему идти путём зерна.

23 декабря 1917

Стансы

Уж волосы седые на висках

Я прядью черной прикрываю,

И замирает сердце, как в тисках,

От лишнего стакана чаю.

Уж тяжелы мне долгие труды,

И не таят очарованья

Ни знаний слишком пряные плоды,

Ни женщин душные лобзанья.

С холодностью взираю я теперь

На скуку славы предстоящей...

Зато слова: цветок, ребенок, зверь –

Приходят на уста всё чаще.

Рассеянно я слушаю порой

Поэтов праздные бряцанья,

Но душу полнит сладкой полнотой

Зерна немое прорастанье.

24–25 октября 1918

* * *

Не матерью, но тульскою крестьянкой

Еленой Кузиной я выкормлен. Она

Свивальники мне грела над лежанкой,

Крестила на ночь от дурного сна.

Она не знала сказок и не пела,

Зато всегда хранила для меня

В заветном сундуке, обитом жестью белой,

То пряник вяземский, то мятного коня.

Она меня молитвам не учила,

Но отдала мне безраздельно все:

И материнство горькое свое,

И просто все, что дорого ей было.

Лишь раз, когда упал я из окна,

И встал живой (как помню этот день я!),

Грошовую свечу за чудное спасенье

У Иверской поставила она.

И вот, Россия, «громкая держава»,

Ее сосцы губами теребя,

Я высосал мучительное право

Тебя любить и проклинать тебя.

В том честном подвиге, в том счастье песнопений,

Которому служу я каждый миг,

Учитель мой – твой чудотворный гений,

И поприще – волшебный твой язык.

И пред твоими слабыми сынами

Еще порой гордиться я могу,

Что сей язык, завещанный веками,

Любовней и ревнивей берегу...

Года бегут. Грядущего не надо,

Минувшее в душе пережжено,

Но тайная жива еще отрада,

Что есть и мне прибежище одно:

Там, где на сердце, съеденном червями,

Любовь ко мне нетленно затая,

Спит рядом с царскими, ходынскими гостями

Елена Кузина, кормилица моя.

12 февраля 1917, 2 марта 1922

* * *

Пейте горе полным стаканчиком!

Под кладбище (всю) землю размерьте!..

Надо быть китайским болванчиком,

Чтоб теперь говорить – не о смерти.

Там, на севере, дозрела смородина,

Там июльские блещут грозы...

Ах, от глупого слова «родина»

На глаза навернулись слезы.

1917–1918

2-го ноября

Семь дней и семь ночей Москва металась

В огне, в бреду. Но грубый лекарь щедро

Пускал ей кровь – и, обессилев, к утру

Восьмого дня она очнулась. Люди

Повыползли из каменных подвалов

На улицы. Так, переждав ненастье,

На задний двор, к широкой луже, крысы

Опасливой выходят вереницей

И прочь бегут, когда вблизи на камень

Последняя спадает с крыши капля...

К полудню стали собираться кучки.

Глазели на пробоины в домах,

На сбитые верхушки башен; молча

Толпились у дымящихся развалин

И на стенах следы скользнувших пуль

Считали. Длинные хвосты тянулись

У лавок. Проволок обрывки висли

Над улицами. Битое стекло

Хрустело под ногами. Желтым оком

Ноябрьское негреющее солнце

Смотрело вниз, на постаревших женщин

И на мужчин небритых. И не кровью,

Но горькой желчью пахло это утро.

А между тем уж из конца в конец,

От Пресненской заставы до Рогожской

И с Балчуга в Лефортово, брели,

Теснясь на тротуарах, люди. Шли проведать

Родных, знакомых, близких: живы ль, нет ли?

Иные узелки несли под мышкой

С убогой снедью: так в былые годы

На кладбище москвич благочестивый

Ходил на Пасхе – красное яичко

Съесть на могиле брата или кума...

К моим друзьям в тот день пошел и я.

Узнал, что живы, целы, дети дома, –

Чего ж еще хотеть? Побрел домой.

По переулкам ветер, гость залетный,

Гонял сухую пыль, окурки, стружки.

Домов за пять от дома моего,

Сквозь мутное окошко, по привычке

Я заглянул в подвал, где мой знакомый

Живет столяр. Необычайным делом

Он занят был. На верстаке, вверх дном,

Лежал продолговатый, узкий ящик

С покатыми боками. Толстой кистью

Водил столяр по ящику, и доски

Под кистью багровели. Мой приятель

Заканчивал работу: красный гроб.

Я постучал в окно. Он обернулся.

И, шляпу сняв, я поклонился низко

Петру Иванычу, его работе, гробу,

И всей земле, и небу, что в стекле

Лазурью отражалось. И столяр

Мне тоже покивал, пожал плечами

И указал на гроб. И я ушел.

А на дворе у нас, вокруг корзины

С плетеной дверцей, суетились дети,

Крича, толкаясь и тесня друг друга.

Сквозь редкие, поломанные прутья

Виднелись перья белые. Но вот –

Протяжно заскрипев, открылась дверца,

И пара голубей, плеща крылами,

Взвилась и закружилась: выше, выше,

Над тихою Плющихой, над рекой...

То падая, то подымаясь, птицы

Ныряли, точно белые ладьи

В дали морской. Вослед им дети

Свистали, хлопали в ладоши... Лишь один,

Лет четырех бутуз, в ушастой шапке,

Присел на камень, растопырил руки,

И вверх смотрел, и тихо улыбался.

Но, заглянув ему в глаза, я понял,

Что улыбается он самому себе,

Той непостижной мысли, что родится

Под выпуклым, еще безбровым лбом,

И слушает в себе биенье сердца,

Движенье соков, рост... Среди Москвы,

Страдающей, растерзанной и падшей, –

Как идол маленький, сидел он, равнодушный,

С бессмысленной, священною улыбкой.

И мальчику я поклонился тоже.

Дома

Я выпил чаю, разобрал бумаги,

Что на столе скопились за неделю,

И сел работать. Но, впервые в жизни,

Ни «Моцарт и Сальери», ни «Цыганы»

В тот день моей не утолили жажды.

20 мая – 1 июня 1918

Обезьяна

Была жара. Леса горели. Нудно

Тянулось время. На соседней даче

Кричал петух. Я вышел за калитку.

Там, прислонясь к забору, на скамейке

Дремал бродячий серб, худой и черный.

Серебряный тяжелый крест висел

На груди полуголой. Капли пота

По ней катились. Выше, на заборе,

Сидела обезьяна в красной юбке

И пыльные листы сирени

Жевала жадно. Кожаный ошейник,

Оттянутый назад тяжелой цепью,

Давил ей горло. Серб, меня заслышав,

Очнулся, вытер пот и попросил, чтоб дал я

Воды ему. Но, чуть ее пригубив, –

Не холодна ли, – блюдце на скамейку

Поставил он, и тотчас обезьяна,

Макая пальцы в воду, ухватила

Двумя руками блюдце.

Она пила, на четвереньках стоя,

Локтями опираясь на скамью.

Досок почти касался подбородок,

Над теменем лысеющим спина

Высоко выгибалась. Так, должно быть,

Стоял когда-то Дарий, припадая

К дорожной луже, в день, когда бежал он

Пред мощною фалангой Александра.

Всю воду выпив, обезьяна блюдце

Долой смахнула со скамьи, привстала

И – этот миг забуду ли когда? –

Мне черную, мозолистую руку,

Еще прохладную от влаги, протянула...

Я руки жал красавицам, поэтам,

Вождям народа – ни одна рука

Такого благородства очертаний

Не заключала! Ни одна рука

Моей руки так братски не коснулась!

И, видит Бог, никто в мои глаза

Не заглянул так мудро и глубоко,

Воистину – до дна души моей.

Глубокой древности сладчайшие преданья

Тот нищий зверь мне в сердце оживил,

И в этот миг мне жизнь явилась полной,

И мнилось – хор светил и волн морских,

Ветров и сфер мне музыкой органной

Ворвался в уши, загремел, как прежде,

В иные, незапамятные дни.

И серб ушел, постукивая в бубен.

Присев ему на левое плечо,

Покачивалась мерно обезьяна,

Как на слоне индийский магараджа.

Огромное малиновое солнце,

Лишенное лучей,

В опаловом дыму висело. Изливался

Безгромный зной на чахлую пшеницу.

В тот день была объявлена война.

7 июня 1918, 20 февраля 1919

* * *

Ищи меня в сквозном весеннем свете.

Я весь – как взмах неощутимых крыл,

Я звук, я вздох, я зайчик на паркете,

Я легче зайчика: он – вот, он есть, я был.

Но, вечный друг, меж нами нет разлуки!

Услышь, я здесь. Касаются меня

Твои живые, трепетные руки,

Простёртые в текучий пламень дня.

Помедли так. Закрой, как бы случайно,

Глаза. Ещё одно усилье для меня –

И на концах дрожащих пальцев, тайно,

Быть может, вспыхну кисточкой огня.

20 декабря 1917 – 3 января 1918

* * *

Нет, ты не прав, я не собой пленен.

Что доброго в наемнике усталом?

Своим чудесным, божеским началом,

Смотря в себя, я сладко потрясен.

Когда в стихах, в отображенье малом,

Мне подлинный мой образ обнажен, –

Всё кажется, что я стою, склонен,

В вечерний час над водяным зерцалом,

И, чтоб мою к себе приблизить высь,

Гляжу я вглубь, где звезды занялись.

Упав туда, спокойно угасает

Нечистый взор моих земных очей,

Но пламенно оттуда проступает

Венок из звезд над головой моей.

17 января 1919

Музыка

Всю ночь мела метель, но утро ясно.

Еще воскресная по телу бродит лень.

У Благовещенья, на Бережках, обедня

еще не отошла. Я выхожу во двор.

Как мало все: и домик, и дымок,

завившийся над крышей. Сребро-розов

морозный пар. Столпы его восходят

над головой, под самый купол неба,

как будто крылья ангелов гигантских.

И маленьким таким вдруг оказался

дородный мой сосед, Сергей Иваныч.

Он в полушубке, в валенках, дрова

Вокруг него разбросаны по снегу.

Обеими руками, напрягаясь,

тяжелый свой колун над головою

заносит он. Но тук, тук, тук, – негромко

звучат удары. Небо, снег и холод

звук поглощают. «С праздником, сосед».

«А, здравствуйте». Я тоже расставляю

свои дрова. Он тук – я тук. Но вскоре

надоедает мне колоть, я выпрямляюсь

и говорю: «Постойте-ка минутку,

как будто музыка...» Сергей Иваныч

перестает работать, голову слегка приподымает,

ничего не слышит, но слушает старательно.

«Должно быть, вам показалось», – говорит он.

«Что Вы, да Вы прислушайтесь, так ясно слышно».

«Ну, может быть, военного хоронят,

только что-то мне не слыхать». Но я не унимаюсь:

«Помилуйте, теперь совсем уж ясно...

И музыка идет как будто сверху...

Виолончель и арфы, может быть.

Вот хорошо играют, не стучите».

И бедный мой Сергей Иваныч снова

перестает колоть. Он ничего не слышит

Но мне мешать не хочет и досады

старается не выказать. Забавно:

стоит он посреди двора, боясь нарушить

неслышную симфонию. И жалко

мне наконец становится его.

Я объявляю: «Кончилось». Мы снова

за топоры беремся: тук, тук, тук. А небо

такое же высокое. И также

в нем ангелы пернатые сияют.

1920

Ласточки

Имей глаза – сквозь день увидишь ночь,

Не озаренную тем воспаленным диском.

Две ласточки напрасно рвутся прочь,

Перед окном шныряя с тонким писком.

Вон ту прозрачную, но прочную плеву

Не прободать крылом остроугольным,

Не выпорхнуть туда, за синеву,

Ни птичьим крылышком, ни сердцем подневольным.

Пока вся кровь не выступит из пор,

Пока не выплачешь земные очи –

Не станешь духом. Жди, смотря в упор,

Как брызжет свет, не застилая ночи.

18–24 июня 1921

* * *

Я родился в Москве. Я дыма

Над польской кровлей не видал,

И ладанки с землей родимой

Мне мой отец не завещал.

России – пасынок, а Польше –

Не знаю сам, кто Польше я.

Но: восемь томиков, не больше, –

И в них вся родина моя.

Вам – под ярмо ль подставить выю

Иль жить в изгнании, в тоске.

А я с собой свою Россию

В дорожном уношу мешке.

Вам нужен прах отчизны грубый,

А я где б ни был – шепчут мне

Арапские святые губы

О небывалой стороне.

25 апреля 1923, Saarow

Искушение

«Довольно! Красоты не надо.

Не стоит песен подлый мир.

Померкни, Тассова лампада, –

Забудься, друг веков, Омир!

И Революции не надо!

Её рассеянная рать

Одной венчается наградой,

Одной свободой – торговать.

Вотще на площади пророчит

Гармонии голодный сын:

Благих вестей его не хочет

Благополучный гражданин.

Самодовольный и счастливый,

Под грудой выцветших знамён,

Коросту хамства и наживы

Себе начёсывает он:

«Прочь, не мешай мне, я торгую.

Но не буржуй, но не кулак,

Я прячу выручку дневную

Свободы в огненный колпак».

Душа! Тебе до боли тесно

Здесь, в опозоренной груди.

Ищи отрады поднебесной,

А вниз, на землю, не гляди».

Так искушает сердце злое

Психеи чистые мечты.

Психея же в ответ: «Земное,

Что о небесном знаешь ты?»

4 июня – 9 июля 1921

* * *

Когда б я долго жил на свете.

Должно быть, на исходе дней

Упали бы соблазнов сети

С несчастной совести моей.

Какая может быть досада,

И счастья разве хочешь сам,

Когда нездешняя прохлада

Уже бежит по волосам?

Глаз отдыхает, слух не слышит,

Жизнь потаенно хороша,

И небом невозбранно дышит

Почти свободная душа.

8–29 июня 1921

Элегия

Деревья Кронверкского сада

Под ветром буйно шелестят.

Душа взыграла. Ей не надо

Ни утешений, ни услад.

Глядит бесстрашными очами

В тысячелетия свои,

Летит широкими крылами

В огнекрылатые рои.

Там всё огромно и певуче,

И арфа в каждой есть руке,

И с духом дух, как туча с тучей,

Гремят на чудном языке.

Моя изгнанница вступает

В родное, древнее жилье

И страшным братьям заявляет

Равенство гордое свое.

И навсегда уж ей не надо

Того, кто под косым дождем

В аллеях Кронверкского сада

Бредет в ничтожестве своем.

И не понять мне бедным слухом

И косным не постичь умом,

Каким она там будет духом,

В каком раю, в аду каком.

20–22 ноября 1921

Баллада

Сижу, освещаемый сверху,

Я в комнате круглой моей.

Смотрю в штукатурное небо

На солнце в шестнадцать свечей.

Кругом – освещенные тоже,

И стулья, и стол, и кровать.

Сижу – и в смущеньи не знаю,

Куда бы мне руки девать.

Морозные белые пальмы

На стеклах беззвучно цветут.

Часы с металлическим шумом

В жилетном кармане идут.

О, косная, нищая скудость

Безвыходной жизни моей!

Кому мне поведать, как жалко

Себя и всех этих вещей?

И я начинаю качаться,

Колени обнявши свои,

И вдруг начинаю стихами

С собой говорить в забытьи.

Бессвязные, страстные речи!

Нельзя в них понять ничего,

Но звуки правдивее смысла

И слово сильнее всего.

И музыка, музыка, музыка

Вплетается в пенье мое,

И узкое, узкое, узкое

Пронзает меня лезвиё.

Я сам над собой вырастаю,

Над мертвым встаю бытием,

Стопами в подземное пламя,

В текучие звезды челом.

И вижу большими глазами –

Глазами, быть может, змеи, –

Как пению дикому внемлют

Несчастные вещи мои.

И в плавный, вращательный танец

Вся комната мерно идет,

И кто-то тяжелую лиру

Мне в руки сквозь ветер дает.

И нет штукатурного неба

И солнца в шестнадцать свечей:

На гладкие черные скалы

Стопы опирает – Орфей.

9–22 декабря 1921

* * *

Сквозь облака фабричной гари

Грозя костлявым кулаком,

Дрожит и злится пролетарий

Пред изворотливым врагом.

Толпою стражи ненадежной

Великолепье окружа,

Упрямый, но неосторожный,

Дрожит и злится буржуа.

Должно быть, не борьбою партий

В парламентах решится спор:

На европейской ветхой карте

Все вновь перечертит раздор.

Но на растущую всечасно

Лавину небывалых бед

Невозмутимо и бесстрастно

Глядят: историк и поэт.

Людские войны и союзы,

Бывало, славили они;

Разочарованные музы

Припомнили им эти дни –

И ныне, гордые, составить

Два правила велели впредь:

Раз: победителей не славить.

Два: побежденных не жалеть.

4 октября 1922, Берлин, 11 февраля 1923, Saarow

* * *

Встаю расслабленный с постели.

Не с Богом бился я в ночи, –

Но тайно сквозь меня летели

Колючих радио лучи.

И мнится: где-то в теле живы,

Бегут по жилам до сих пор

Москвы бунтарские призывы

И бирж всесветный разговор.

Незаглушимо и сумбурно

Пересеклись в моей тиши

Ночные голоса Мельбурна

С ночными знаньями души.

И чьи-то имена, и цифры

Вонзаются в разъятый мозг,

Врываются в глухие шифры

Разряды океанских гроз.

Хожу – и в ужасе внимаю

Шум, не внимаемый никем.

Руками уши зажимаю –

Все тот же звук! А между тем ...

О, если бы вы знали сами,

Европы темные сыны,

Какими вы еще лучами

Неощутимо пронзены!

5–10 февраля 1923, Saarow

Окна во двор

Несчастный дурак в колодце двора

Причитает сегодня с утра,

И лишнего нет у меня башмака,

Чтоб бросить его в дурака.

Кастрюли, тарелки, пьянино гремят,

Баюкают няньки крикливых ребят.

С улыбкой сидит у окошка глухой,

Зачарован своей тишиной.

Курносый актер перед пыльным трюмо

Целует портреты и пишет письмо, –

И, честно гонясь за правдивой игрой,

В шестнадцатый раз умирает герой.

Отец уж надел котелок и пальто,

Но вернулся, бледный как труп:

«Сейчас же отшлепать мальчишку за то,

Что не любит луковый суп!»

Небритый старик, отодвинув кровать,

Забивает старательно гвоздь,

Но сегодня успеет ему помешать

Идущий по лестнице гость.

Рабочий лежит на постели в цветах.

Очки на столе, медяки на глазах

Подвязана челюсть, к ладони ладонь.

Сегодня в лед, а завтра в огонь.

Что верно, то верно! Нельзя же силком

Девчонку тащить на кровать!

Ей нужно сначала стихи почитать,

Потом угостить вином...

Вода запищала в стене глубоко:

Должно быть, по трубам бежать нелегко,

Всегда в тесноте и всегда в темноте,

В такой темноте и такой тесноте!

16–21 мая 1924, Париж

Баллада

Мне невозможно быть собой,

Мне хочется сойти с ума,

Когда с беременной женой

Идет безрукий в синема.

Мне лиру ангел подает,

Мне мир прозрачен, как стекло,

А он сейчас разинет рот

Пред идиотствами Шарло.

За что свой незаметный век

Влачит в неравенстве таком

Беззлобный, смирный человек

С опустошенным рукавом?

Мне хочется сойти с ума,

Когда с беременной женой

Безрукий прочь из синема

Идет по улице домой.

Ремянный бич я достаю

С протяжным окриком тогда

И ангелов наотмашь бью,

И ангелы сквозь провода

Взлетают в городскую высь.

Так с венетийских площадей

Пугливо голуби неслись

От ног возлюбленной моей.

Тогда, прилично шляпу сняв,

К безрукому я подхожу,

Тихонько трогаю рукав

И речь такую завожу:

«Pardon, monsieur*, когда в аду

За жизнь надменную мою

Я казнь достойную найду,

А вы с супругою в раю

Спокойно будете витать,

Юдоль земную созерцать,

Напевы дивные внимать,

Крылами белыми сиять, –

Тогда с прохладнейших высот

Мне сбросьте перышко одно:

Пускай снежинкой упадет

На грудь спаленную оно».

Стоит безрукий предо мной,

И улыбается слегка,

И удаляется с женой,

Не приподнявши котелка.

* Простите, сударь (фр.).

Июнь – 17 августа 1925, Meudon

Петербург

Напастям жалким и однообразным

Там предавались до потери сил.

Один лишь я полуживым соблазном

Средь озабоченных ходил.

Смотрели на меня – и забывали

Клокочущие чайники свои;

На печках валенки сгорали;

Все слушали стихи мои.

А мне тогда в тьме гробовой, российской,

Являлась вестница в цветах,

И лад открылся музикийский

Мне в сногсшибательных ветрах.

И я безумел от видений,

Когда чрез ледяной канал,

Скользя с обломанных ступеней,

Треску зловонную таскал,

И каждый стих гоня сквозь прозу,

Вывихивая каждую строку,

Привил-таки классическую розу

К советскому дичку.

12 декабря 1925, Chaville

Памятник

Во мне конец, во мне начало.

Мной совершённое так мало!

Но всё ж я прочное звено:

Мне это счастие дано.

В России новой, но великой,

Поставят идол мой двуликий

На перекрестке двух дорог,

Где время, ветер и песок...

28 января 1928, Париж

* * *

Не ямбом ли четырехстопным,

Заветным ямбом, допотопным?

О чем, как не о нем самом –

О благодатном ямбе том?

С высот надзвездной Музикии

К нам ангелами занесен,

Он крепче всех твердынь России,

Славнее всех ее знамен.

Из памяти изгрызли годы,

За что и кто в Хотине пал,

Но первый звук Хотинской оды

Нам первым криком жизни стал.

В тот день на холмы снеговые

Камена русская взошла

И дивный голос свой впервые

Далеким сестрам подала.

С тех пор в разнообразье строгом,

Как оный славный «Водопад»,

По четырем его порогам

Стихи российские кипят.

И чем сильней спадают с кручи,

Тем пенистей водоворот,

Тем сокровенный лад певучий

И выше светлых брызгов взлет –

Тех брызгов, где, как сон, повисла,

Сияя счастьем высоты,

Играя переливом смысла, –

Живая радуга мечты.

………………………

Таинственна его природа,

В нем спит спондей, поет пэон,

Ему один закон – свобода,

В его свободе есть закон.

1938

Владислав Ходасевич. Документальный фильм

"Орфей" ("Музыка") в исполнении Петра Старчика